La materia oscura es uno de los conceptos que más veces le rondan por la cabeza a los físicos desde mediados del siglo pasado. Veamos qué es este concepto.

Debido a una epidemia de peste, un joven llamado Isaac Newton abandonó temporalmente sus estudios en Cambridge y se retiró a Woolsthorpe, donde entre 1665 y 1667 dedujo las leyes de la mecánica newtoniana, el cálculo diferencial y la Ley de la Gravitación Universal:

$\vec{F}=-G\displaystyle\frac{Mm}{r^3}\vec{r}$

De este modo fue capaz de aunar en una sola ecuación cielo y tierra, ya que la fuerza que hacía caer una manzana de un árbol era la misma que la que mantenía a la Luna en órbita circular.

Ya en tiempos de Galileo se conocía que la aceleración de la gravedad era aproximadamente $g_0=9,8 m/s^2$. Por la segunda ley de Newton, tendríamos que $g_0R_T^2=GM_T$. Como el radio de la Tierra era ya conocido, Newton sabía ya el valor de $G\cdot M$. Igualando la aceleración de la gravedad terrestre sobre la Luna a la fuerza centrípeta, y conocido el radio orbital lunar, Newton predijo con total exactitud el periodo de traslación de la Luna alrededor de nuestro planeta. De este maravilloso modo, especialmente una vez determinado el valor de $G$ por Cavendish en 1798, se podrá determinar la masa de cualquier cuerpo midiendo la velocidad de un cuerpo que orbite en torno a él por la formulita:

$v=\sqrt{\displaystyle\frac{GM}{r}}$

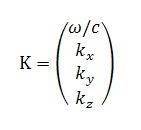

En los años setenta del siglo pasado, se intentó hacer lo mismo con las galaxias, es decir, determinar sus masas a partir de las velocidades de las estrellas que las componen. Como es muy complicado medir la velocidad de las estrellas alrededor de las galaxias, se utiliza el efecto Doppler y el corrimiento al rojo de los espectros emitidos por las estrellas para deteminar sus velocidades.

A esto se dedicaron los científicos Vera Rubin y Kent Ford, midiendo datos de más de sesenta galaxias cuando se dieron cuenta de algo. En efecto, es previsible que cuando más lejos se encuentre una estrella del centro de la galaxia, más despacio debería moverse. Pero lo que realmente ocurría era que todas las estrellas parecían moverse a la misma velocidad. En el gráfico superior, se esperaba que ocurriese algo como (A) pero lo que realmente ocurría era (B). Las soluciones eran simples: o la Ley de Newton no era válida en esos casos...o existía una extraña materia que aumentaba enormemente la masa total de la galaxia: la materia oscura.

Sin meternos en muchos berenjenales, algunos físicos defendían teorías tipo MOND, acrónimo en inglés de Modified Newtonian Dynamics. Defendían incluso que $G$ no era una constante, sino que $G=G(r)$, es decir, que $G$ aumentaba cuando las distancias entre los astros eran grandes, y de ese modo no era necesario postular la existencia de materia oscura.

En 1915, Einstein presentó su Teoría de la Relatividad General, con lo que pudo comprobar aquellos "huecos" en los que la teoría de Newton no era muy precisa. Un claro ejemplo es la precesión del perihelio de Mercurio. Con ésta, podemos hacer la siguiente corrección a la Ley de la Gravitación Universal:

$F=G\displaystyle\frac{Mm}{r^2}-\displaystyle\frac{4}{c^2}\cdot \displaystyle\frac{G^2M^2m}{r^3}+...$

Pero aún así no conseguimos solucionar el problema que nos atañe. La solución está en otro fenómeno derivado del genio de Einstein: las lentes gravitacionales.

La masa, según la Teoría de la Relatividad, curva el espacio-tiempo. Esa curvatura es capaz de desviar rayos luminosos. El efecto de una lente gravitacional es la curvatura de los rayos de luz que provienen desde detrás de la lente. El ángulo de desviación es proporcional a la masa de la "lente gravitacional", de modo que disponemos de un método alternativo para conocer las masas de galaxias o cúmulos galácticos. Lo sorprendente es que esta masa resulta ser la misma que la calculada por la Ley de Newton, es decir, tiene que existir esa materia oscura para "rellenar esa masa que nos falta".

|

| Cúmulo "bala" estudiado como choque entre galaxias |

En realidad, la mayoría de científicos rechazan las teorías MOND gracias al estudio de choques entre galaxias. En estos choques, las nubes de gas (helio e hidrógeno principalmente) se retrasan respecto de la galaxia, pero esta sigue comportándose como una lente gravitacional, a pesar de que la mayor parte de la masa ordinaria de una galaxia se debe a la nube de gas. Esto es prueba clara de la existencia de materia oscura, de una naturaleza distinta a la de la materia ordinaria.

Gracias a un estudio exhaustivo sobre la radiación de fondo de microondas, es posible deducir la existencia de materia oscura y su proporción respecto a la materia ordinaria. A partir del mapa de la imagen inferior y del análisis de las diferencias en la densidad o temperatura de las ondas recibidas, hemos podido deducir que la densidad de materia en el Universo es un 32% de la densidad crítica, de la cual un 5% es materia ordinaria y un 27% materia oscura. Actualmente se cree que el universo es plano, es decir, que su densidad es igual a la densidad crítica, de modo que el 68% que falta corresponde a "algo" diferente: a energía oscura. Es notable mencionar que los datos teóricos obtenidos del análisis del

fondo de micrrondas concuerdan a la perfección con las medidas sobre la

cantidad de materia en el universo.

|

| Fondo cósmico de micrrondas. Satélite Planck. |

La pregunta ahora es: ¿de qué está hecha la materia oscura? O mejor dicho, ¿de qué no está hecha?

Debe estar formada por alguna partícula que aún no hayamos detectado, y debería interaccionar muy poco o nulamente con el resto de la materia. No puede estar formada por protones, neutrones ni electrones: de lo contrario los cálculos de la nucleosíntesis primitiva no coincidirían con los observados. Tampoco puede estar formada por partículas con carga, y debe ser muy estable, al menos su vida debería ser superior a la edad del universo. Por último, tampoco puede interaccionar mucho consigo misma y ha de ser fría, para que de este modo se agrupe de la manera en que lo hace.

Estudios realizados con supercomputadoras ofrecen mapas de materia oscura muy semejantes a los medidos experimentalmente si aceptamos como hipótesis las características antes citadas sobre la materia oscura.

Un candidato a materia oscura fue el neutrino. Debido a su baja interacción con la materia, resulta un buen partido para ser lo que llamamos "materia oscura", pero no cumple la condición de ser frío, pues tiene unas velocidades muy próximas a la de la luz. Además, deberían tener más masa para constituir el 27% de la materia del universo.

|

| Mapa de materia oscura en el universo |

La mayor parte de la comunidad científica considera el modelo estándar de la física de partículas como inacabado: es necesaria una nueva Física que explique muchas de las cosas que el modelo estándar deja a medias, entre ellas las partículas básicas constituyentes de la materia oscura. Hablaríamos entonces de partículas exóticas (WIMPs) como el neutralino (partícula super-simétrica del neutrino), los axiones...Entraríamos ya en teorías más nuevas como la Supersimetría, la Teoría de Supercuerdas y demás.

Actualmente hay decenas de experimentos que se están llevando a cabo en todo el mundo que tratan de descubrir alguna de las partículas candidatas a materia oscura, como por ejemplo el experimento ANAIS en el Pirineo aragonés. Pese a todos los esfuerzos empleados, aún no existen evidencias claras del descubrimiento de esta exótica y misteriosa materia.