En las primeras décadas del siglo XX ya se conocían muy bien los espectros de emisión de los diferentes elementos. Un espectro de emisión es el conjunto de longitudes de onda que emite un elemento cuando uno de sus electrones disminuye de orbital, tal y como podéis recordar en mi entrada sobre las Auroras Polares.

Podemos imaginar que un electrón de un átomo es un libro. Podemos subirlo de estante o bajarlo, y al hacerlo, emite o absorbe energía. Un ejemplo son los fuegos artificiales de colores, hechos con elementos cuyos espectros se corresponden con los colores de la pirotecnia.

|

| El color verde se consigue gracias al Bario |

En esta página encontraréis los espectros de todos los elementos de la tabla periódica.

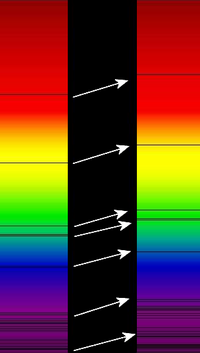

Como el Sol está formado por diversos elementos, si descomponemos su luz en colores podremos obtener en qué longitudes emite y por tanto sus elementos constituyentes, ya que cada elemento emite unas longitudes de onda correspondientes y bien definidas, tal y como establece el modelo atómico de Bohr.

Lo que hizo Edwin Hubble en la primera mitad del siglo XX es comparar el espectro del Sol (el Sol ni se aleja ni se acerca de nosotros) con el de un tipo especial de estrellas llamadas cefeidas. Estas estrellas tienen un brillo característico y regular, como un faro. Si conocemos su brillo, podemos saber la distancia a la que se encuentra, porque cuanto más lejos esté, menos brillará.

La luz que emite el Sol es la de la izquierda, y la de una cefeida, la de la derecha. Se puede observar que las líneas negras están más hacia arriba en la cefeida que en el Sol, el conocido corrimiento al rojo. Esto, tal y como vimos en la entrada del Efecto Doppler, significa que esa cefeida se aleja de nosotros, al igual que la galaxia que la contiene. Como se aleja, las ondas que nos llegan de ella cada vez recorren más espacio, lo que se traduce como un aumento de la longitud de onda, que es lo que vemos comparando los espectros.

Hubble comparó el espectro de muchas cefeidas con el del Sol, y desarrolló la famosa ley de Hubble. Esta ley dice que cuanto más lejos está una galaxia, más rápidamente se aleja de nosotros. La desarrolló viendo cómo cambiaban los espectros entre unas cefeidas más cercanas y otras más lejanas, ya que el grado de corrimiento al rojo es proporcional a la distancia que nos separa de la cefeida.

En términos matemáticos, la ley dice que D = v/H, donde D es la distancia, v la velocidad de alejamiento y H es la constante de Hubble (H = 2,5·10E-18 Hz). Esa fórmula implica que cuanto más lejos está la galaxia, más rápido se aleja.

Y lo más importante es que todas las galaxias se alejan las unas de las otras entre sí, igual que los puntitos del globo de la imagen de abajo cuando la niña lo infla:

En términos matemáticos, la ley dice que D = v/H, donde D es la distancia, v la velocidad de alejamiento y H es la constante de Hubble (H = 2,5·10E-18 Hz). Esa fórmula implica que cuanto más lejos está la galaxia, más rápido se aleja.

Y lo más importante es que todas las galaxias se alejan las unas de las otras entre sí, igual que los puntitos del globo de la imagen de abajo cuando la niña lo infla:

Cuando Hubble descubrió que el Universo se expandía aceleradamente, surgieron bastantes cuestiones: ¿Qué hace que se expanda? Y si cada vez es más grande, antes debió ser más pequeño. ¿Qué hubo al principio? ¿Cómo será el fin de nuestro Universo?

Todas estas cuestiones las intentan responder los físicos cada día en laboratorios, aceleradores de partículas como el CERN o mediante la física teórica. Hablaremos de ellos en entradas posteriores.

Para conocer más sobre cómo sabemos que el Universo está expansión, visita la entrada del Efecto Doppler Relativista.

Un saludo!