Sí, parece raro afirmar que a partir de algo sin masa como es la luz, podamos crear materia...

Recordando lo dicho en mi última entrada, la energía y la masa son magnitudes muy relacionadas. La ecuación simplificada que utilizaremos para ejemplificar esta situación es:

En la ecuación superior, la E hace referencia a la energía, la m a la masa y la c a una constante que es la velocidad de la luz en el vacío (aprox. 300.000.000 m/s).

Para una 'pequeña' masa de 1 kg, equivaldría una energía de 90.000.000.000.000.000 Julios, es decir, que si lográsemos transformar un solo kilo de masa en energía podríamos mantener encendida una bombilla convencional de 50W durante 57 millones de años...imagínate la energía que produce el Sol transformando cada segundo 4 millones de toneladas de materia en energía mediante la fusión nuclear.

Más increíble aún, con la masa de un grano de arroz transformada íntegramente en energía, podríamos hacer que un coche de 1000 kg que está parado acelere hasta unos supuestos 420.000 km/h (hipotéticamente, ya que violaría la Teoría de la Relatividad de Einstein), o que un camión cargado con mil coches acelerara hasta 1000 km/h...y sólo con un grano de arroz...

Otro ejemplo es una bomba atómica, mediante la cual con pequeñas masas se pueden crear energías devastadoras. Einstein nos dejó una ecuación, conocimiento, pero no la forma de transformar materia en energía o viceversa.

El ejemplo de la bombilla y el del grano de arroz son solamente ejemplos. Hoy en día no sabemos cómo transformar la masa en energía útil con esas finalidades.

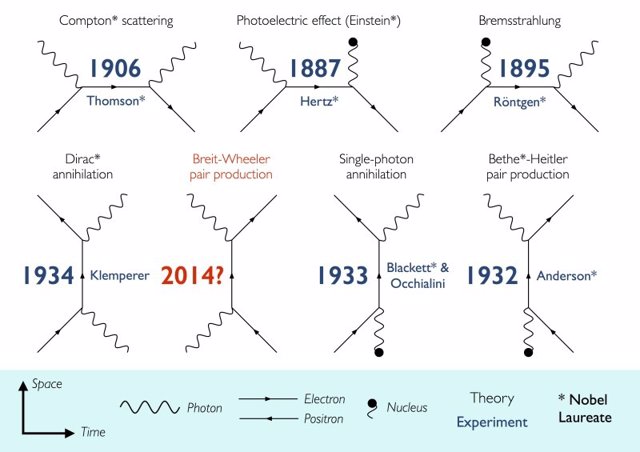

A lo largo del siglo XX numerosos físicos han tenido ideas sobre cómo hacerlo, algunas de las cuales se reflejan en los siguientes diagramas de Feynman (representaciones simbólicas de interacciones cuánticas):

Las más conocidas son la aniquilación de Dirac (donde un electrón y su antipartícula, el positrón, se aniquilan formando energía) y el efecto fotoeléctrico (donde un haz de fotones "arranca" electrones en una placa metálica, base teórica de la energía fotoeléctrica).

Los físicos Breit y Wheeler encontraron teóricamente que realizando el proceso inverso a la aniquilación de Dirac, se podrían generar electrones y positrones a partir de fotones muy energéticos. Hasta la actualidad, la tecnología no ha sido suficiente para demostrar su teoría, pero el pasado mes se logró idear el escenario necesario para tal experimento. ¿En qué consiste?

Primero, mediante un acelerador de partículas (un importante candidato sería el CERN de Ginebra), se aceleraría a velocidades próximas a la de la luz a un haz de electrones, que se harían colisionar contra oro para generar fotones muy energéticos. Después, harían incidir un rayo láser de alta energía contra una cavidad de oro para obtener temperaturas semejantes a las del Sol. Al igual que un hierro incandescente cambia de color al calentarse, la cavidad de oro a tan alta temperatura emitirá fotones muy energéticos, que se harían colisionar con el grupo anterior y así generar pares de electrones/positrones. La cavidad de oro funcionaría como un cuerpo negro, que emite ondas electromagnéticas a una frecuencia relacionada con su temperatura.

En todo momento se cumple que la energía total permanece constante, porque según la fórmula E=mc2, la energía de esos fotones ahora equivale a la masa del electrón más la del positrón.

En todo momento se cumple que la energía total permanece constante, porque según la fórmula E=mc2, la energía de esos fotones ahora equivale a la masa del electrón más la del positrón.

Puede que en pocos años pueda realizarse este experimento, junto con la creación de grandes colisionadores de fotones. También puede que sea un paso más hacia la fusión fría, una rama de la física y de la tecnología que solventaría los problemas mundiales de energía.

Un saludo, espero que haya sido interesante.

Gabriel.