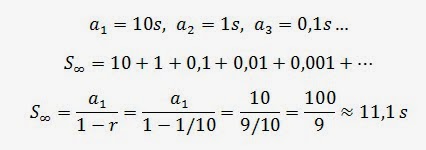

Edwin Herbert Hall (1855-1938) fue un físico estadounidense que trabajó en Harvard, donde como estudiante de doctorado descubrió el efecto que lleva su nombre.

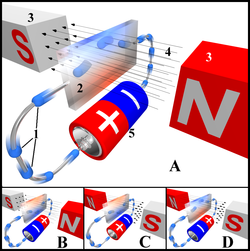

A grandes rasgos, el Efecto Hall consiste en la aparición de una diferencia de potencial eléctrico entre los extremos de un conductor atravesado por un campo magnético por el que circula una corriente.

|

| Esquema ilustrativo del Efecto Hall |

Imaginemos que nos encontramos en la década de 1870, cuando el Electromagnetismo es aún un gran desconocido. Todavía quedan muchos años para el descubrimiento del electrón (Thomson, 1897) y para la formulación de la Fuerza de Lorentz.

Las corrientes eléctricas eran un misterio, pero gracias al Efecto Hall se pudo saber que los portadores de carga que se desplazaban por los cables conductores eran negativos. Intentemos entenderlo desde el principio:

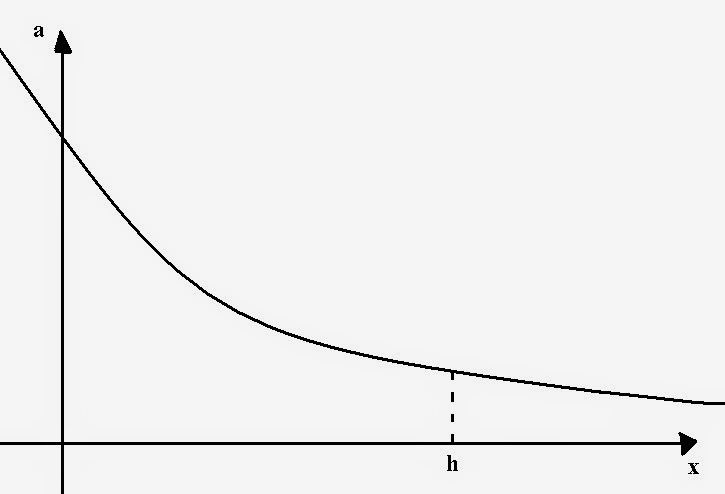

Sea un conductor plano de dimensiones transversales a y b recorrido por una intensidad I y atravesado por un campo magnético B, como se esquematiza en la ilustración inferior.

|

| fig. 2 |

La fuerza de Lorentz aparece sobre cargas en movimiento en el interior de campos magnéticos, y el módulo de dicha fuerza es el producto del módulo del campo multiplicado por la velocidad y la carga (F = qvB). Su dirección es perpendicular a B y a v, y su sentido depende también de si la carga es positiva o negativa.

Es obvio que sobre las cargas que circulan por el conductor aparecerá una fuerza de Lorentz de sentido ascendente, de forma que los electrones (los portadores) se acumularán en la zona superior de la fig. 2, y que la zona inferior se cargará positivamente.

Como consecuencia de esa reordenación de las cargas, se formará un campo eléctrico uniforme que parte de la zona cargada positivamente hacia la zona cargada negativamente, de forma que tiende a anular la fuerza de Lorentz. Cuando el módulo de ambas fuerzas (magnética y eléctrica) sean iguales, aparecerá un voltaje constante en el tiempo llamado Voltaje Hall. De forma cuantitativa:

Una importante consecuencia de este efecto viene dada por el estudio del signo del voltaje observado. Veamos cómo se determinó que la carga de los portadores de corriente eléctrica (aún no se había descubierto el electrón) era negativa:

Como experimentalmente se determinó que el voltaje en B era menor que en A, el campo eléctrico estaba dirigido hacia arriba, y por consiguiente la fuerza de Lorentz tendría que dirigirse hacia abajo. De esta manera se supo que los portadores de corriente eléctrica poseían carga negativa.

Además de poder medir la carga del electrón, podemos usar el efecto Hall para medir la intensidad y el sentido de campos magnéticos, de corrientes eléctricas e incluso la densidad electrónica de materiales conductores y semiconductores. Se usa también en automovilismo, en música, en lectores de CD y en muchos más campos.

|

| Sensor de proximidad basado en el Efecto Hall |