BIOGRAFÍA

Aunque el título parezca una novela de Gabriel García Márquez, de quien realmente vamos a hablar en la entrada de hoy es de Albert Einstein.

Nuestra historia no comienza en Macondo, como la de Gabo, sino en la ciudad alemana de Ulm, un 14 de marzo de 1879. Sin duda aquel fue un "Buendía". En tan "premonitoria" fecha nació el pequeño Albert, hijo de Hermann Einstein y de Pauline Koch, de ascendencia judía.

En 1894, la familia Einstein se traslada a Milán, mientras el joven Albert permanece en Munich continuando sus estudios. En 1896 comenzó a estudiar en la Eidgenossische Technische Hochschule de Zúrich, donde fue alumno del matemático Minkowski, quién más tarde otorgaría el formalismo matemático a las teorías de su alumno.

En 1902, se incorpora a la Oficina de Patentes de Berna, y al año siguiente se casa con Milerva Maric, con quien tendrá tres hijos.

1905 es considerado como el Annus mirabilis de Einstein, por ser su época de producción científica más fructífera. Publicó un gran número de artículos acerca del movimiento browniano, de la naturaleza corpuscular de la luz, de la equivalencia masa-energía y Sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento (que está colgado en la sección Archivos de esta página). Aquí surgiría la idea sobre la Teoría de la Relatividad Especial, a la que año y medio atrás dediqué una serie de entradas que puedes leer aquí.

Entre 1910 y 1914, comienzan los problemas matrimoniales entre Milerva y Einstein, que acabarán separándose. En este momento, Einstein comenzará una aventura amorosa con su prima Elsa Löwenthal. Probablemente, el año en que más fama y prestigio científico obtendría, así como grandes dolores de cabeza, fue 1915. En este año, tres frentes se abrieron en torno a él: la Primera Guerra Mundial, el divorcio con Milerva y la "batalla" para completar las ecuaciones de la Relatividad General.

Fue gracias a un viejo amigo suyo, Marcel Grossmann, quien introdujo a Einstein en el estudio de las superficies no euclídeas en el verano de 1912, que tanta importancia irían a tener en la Teoría que presentaría Einstein tres años más tarde. Fue en esa época cuando Einstein se percató de que C.F. Gauss y su pupilo B. Riemann tenían la llave que necesitaba para completar sus ecuaciones. El matemático lituano Minkowski y antiguo profesor de Albert, tendría suma importancia en este periodo geometrizando la gravedad.

|

| David Hilbert |

Entran en escena otros matemáticos como Hilbert (de quien seguro que habrás oido hablar por su Hotel Infinito). David Hilbert, paisano espacial de Kant (aunque obviamente no temporal), comenzó con el estudio y corrección de las ecuaciones de campo de Einstein en 1912, lo que no sentó nada bien al pobre Albert al no haberlo citado en sus conferencias. Se inició así una rivalidad entre el innegable talante matemático de Hilbert y el inigualable instinto físico de Einstein.

El 14 de Noviembre de 1915, Hilbert anunció que había dado con las ecuaciones de campo gravitatorio. En este momento, Einstein trató de ponerse manos a la obra concluyendo su teoría. Cuando descubrió que sus ecuaciones predecían la irregularidad en la órbita de Mercurio y que en campos gravitatorios de baja intensidad sus ecuaciones se reducían a las de Newton, Einstein sufrió una taquicardia. El 25 de noviembre de 1915, hoy hace exactamente cien años, Einstein presentó sus ecuaciones definitivas de campo ante la academia de Berlín, adelantándose a las de Hilbert (marzo de 1916). Señoras y señores, estamos ante un día histórico.

Las asperezas entre Hilbert y Einstein se limaron a partir de entonces, gracias a que Hilbert no reclamó la autoría de las ecuaciones de Einstein.

El 29 de mayo de 1919, Arthur Eddington realizó una expedición científica a la costa de Guinea para contemplar un eclipse total de Sol. Ese día se demostró experimentalmente que la Teoría de la Relatividad General de Albert Einstein era acertada, al predecir la curvatura de un rayo de luz al pasar cerca del Sol.

|

| Arthur Eddington |

En 1922, Albert Einstein recibiría el Premio Nobel de Física por su contribución al Efecto Fotoeléctrico. En 1933 se exilia a Estados Unidos donde comienza a trabajar en Princeton, donde coincidirá con otros ilustres como Gödel o von Neumann.

Fue una persona pacifista, contrario a todo acto de violencia, como pudo comprobarse con su rechazo a la Segunda Guerra Mundial. En boca del propio Einstein, "no sé con qué armas se luchará en la Tercera Guerra Mundial, pero sí sé

con cuáles lo harán en la Cuarta Guerra Mundial: palos y piedras".

En 1952 rechazó el convertirse en presidente del Estado de Israel, y en 1955 muere en Princeton por problemas cardiacos, sin haber logrado su objetivo de unificar todas las fuerzas de la naturaleza en una sola.

TEORÍA DE LA RELATIVIDAD GENERAL

Pese a todas las ecuaciones planteadas entre 1905 y 1915 en semajante bullicio intelectual, solo las de Einstein consiguieron tal caracter "general". Pero bien, ¿qué es lo que describen tan brillantes ecuaciones?

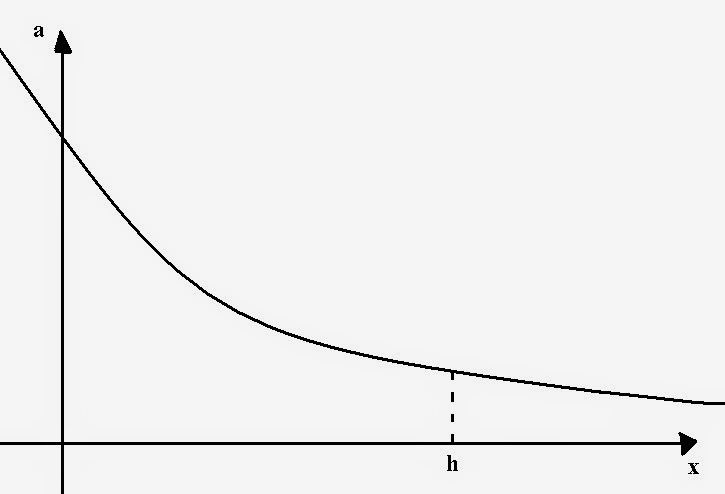

Cuentan que un día Einstein dialogaba con un carpintero que había caído de un andamio que le dijo: "fue como flotar en el aire". Esa idea tan simple condujo a Einstein hacia una teoría: la Relatividad General. Albert pensó que una persona flotando en el espacio sentiría lo mismo que otra en caida libre, es decir, que si vendásemos los ojos a ambas, no serían capaces de distinguir ambas sensaciones. Asimismo, no es posible distinguir entre estar en reposo sobre la Tierra o estar en un ascensor espacial que acelere con una aceleración g. Esto se conoce como el principio de equivalencia.

Einstein se dio cuenta de que la fuerza gravitatoria descrita por Newton dependía de la distancia, pero años atrás demostró que aquélla era relativa según la velocidad del observador. Algo semejante ocurría con el tiempo: no se encontraba explícitamente en la famosa ecuación de Newton, lo cual violaba el postulado básico de la Relatividad (ninguna partícula con masa puede moverse a una velocidad mayor que la de la luz en el vacío). Esto implicaba que necesitaba encontrar una teoría sobre la gravedad relativista.

Fue el matemático lituano Hermann Minkowski quien despejó el camino para que las ideas de Einstein pudiesen ser expresadas un lenguaje matemático más formal. A partir del "espacio" y del "tiempo", creó el "espacio-tiempo". Ahora el tiempo es una coordenada más, matemáticamente equivalente a "anchura", "altura" y "profundidad". De este modo, el espacio-tiempo adquiere un sentido puramente geométrico.

|

| Analogía 4D - 3D |

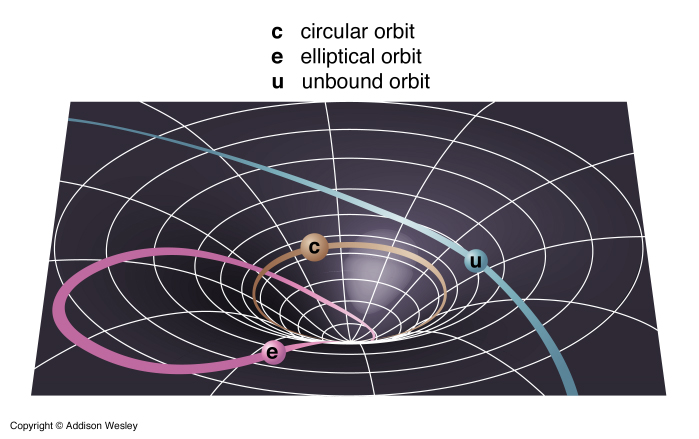

Las trayectorias de los objetos por un espacio de dimensión 3 pasan a convertirse en movimientos en 4 dimensiones denominados geodésicas. Se pueden encontrar imágenes de este tipo para ilustrar esto mismo:

La forma de estas trayectorias depende de la masa, es decir, la masa distorsiona el espaciotiempo. Suele ponerse el ejemplo de la bola de bolos sobre una sábana y una canica dando vueltas alrededor. La masa determina la curvatura del espacio-tiempo y ésta determina las trayectorias de los cuerpos. Esta relación viene descrita en la famosa ecuación de Einstein, el mayor logro de la mente humana para algunos.

En palabras de Wheeler, "el espacio le dice a la materia cómo debe moverse, y la materia le dice al espacio cómo debe curvarse".

CONSECUENCIAS

Es obvio que esta teoría es uno de los más magníficos constructos de la mente humana, tanto por su belleza como por sus posteriores repercusiones. Poco a poco se fue introduciendo en el resto de ramas de la Física. Quizá no hizo muy buenas migas con la Mecánica Cuántica, pero esa es otra historia.

También tuvo sus consecuencias negativas, aunque siempre por fallos humanos, no de la teoría. Con esto me refiero a las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki en 1945, que nos demuestran el impacto que tuvo la ralatividad en la Física Nuclear. Absolutamente todos los efectos que predice la relatividad han sido medidos en el laboratorio: la contracción temporal, la curvatura de la luz por la presencia de un cuerpo masivo y demás.

Actualmente, la gravedad no puede ser descrita de la misma forma que las otras tres fuerzas fundamentales. Por ello mismo se intenta comaginar las cuatro en una sola fuerza, para lo cual los físicos recurren a dimensiones más altas. Es interesante un libro de Michio Kaku titulado Hiperespacio, que puedes adquirir para ebook en mi sección Archivos.

A Einstein y a su magnífica teoría, junto a la Mecánica Cuántica, le debemos todo el avance tecnológico del siglo XX. Sin estas teorías, no estarías leyendo este blog, al menos digitalmente. Tampoco exisiría casi ningún dispositivo electrónico, y mucho menos ordenadores, tablets, smartphones...

Otra magnífica prueba de la Relatividad General es el GPS. Para determinar la posición de tu coche, tu dispositivo GPS se "pone en hora" con cuatro satélites a la vez. De este modo, cada satélite puede determinar la distancia a la que se encuentra el dispositivo, construyendo una esfera con todos los puntos posibles en los que puede localizarse. La intersección de las respectivas cuatro esferas de cada satélite es, en efecto, un punto: tu posción.

La sincronización entre los satélites y el GPS es vital. Teniendo en cuenta que el tiempo no transcurre a la misma velocidad para el satélite que para nosotros (por efectos gravitatorios y por la velocidad), es necesario incluir en la programación de los GPS las ecuaciones de Einstein, o si no un viaje de París a Moscú puede acabar en Roma, y no especialmente porque todos los caminos lleven a ella.

LECTURAS Y VIDEOS RECOMENDADOS

Recomiendo echar un vistazo a un famoso documental de Brian Greene que puedes ver haciendo clic aquí. Además, puedes encontrar dos de sus libros en formato digital en el siguiente enlace: Archivos.

Muchos autores de divulgación como Michio Kaku o Stephen Hawking explican muy bien la Teoría de la Relatividad en sus libros, los cuales puedes encontrar en los Archivos de este blog.

Finalmente, dejo enlaces a varios documentales sobre el tema:

Un saludo y feliz día de la Relatividad General!